广西师范大学历史文化与旅游学院

为深入学习贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神,进一步挖掘非物质文化遗产的时代价值,7月8日,历史文化与旅游学院“铸牢中华民族共同体意识背景下非遗传承与发展的时代价值”实践团赴广西壮族自治区博物馆、广西民族博物馆开展社会实践调研。团队与自治区博物馆馆长陶少艺就非遗文化的开发与传承进行了深入交流,通过实地考察与互动体验,探索非遗保护与民族团结的融合路径。

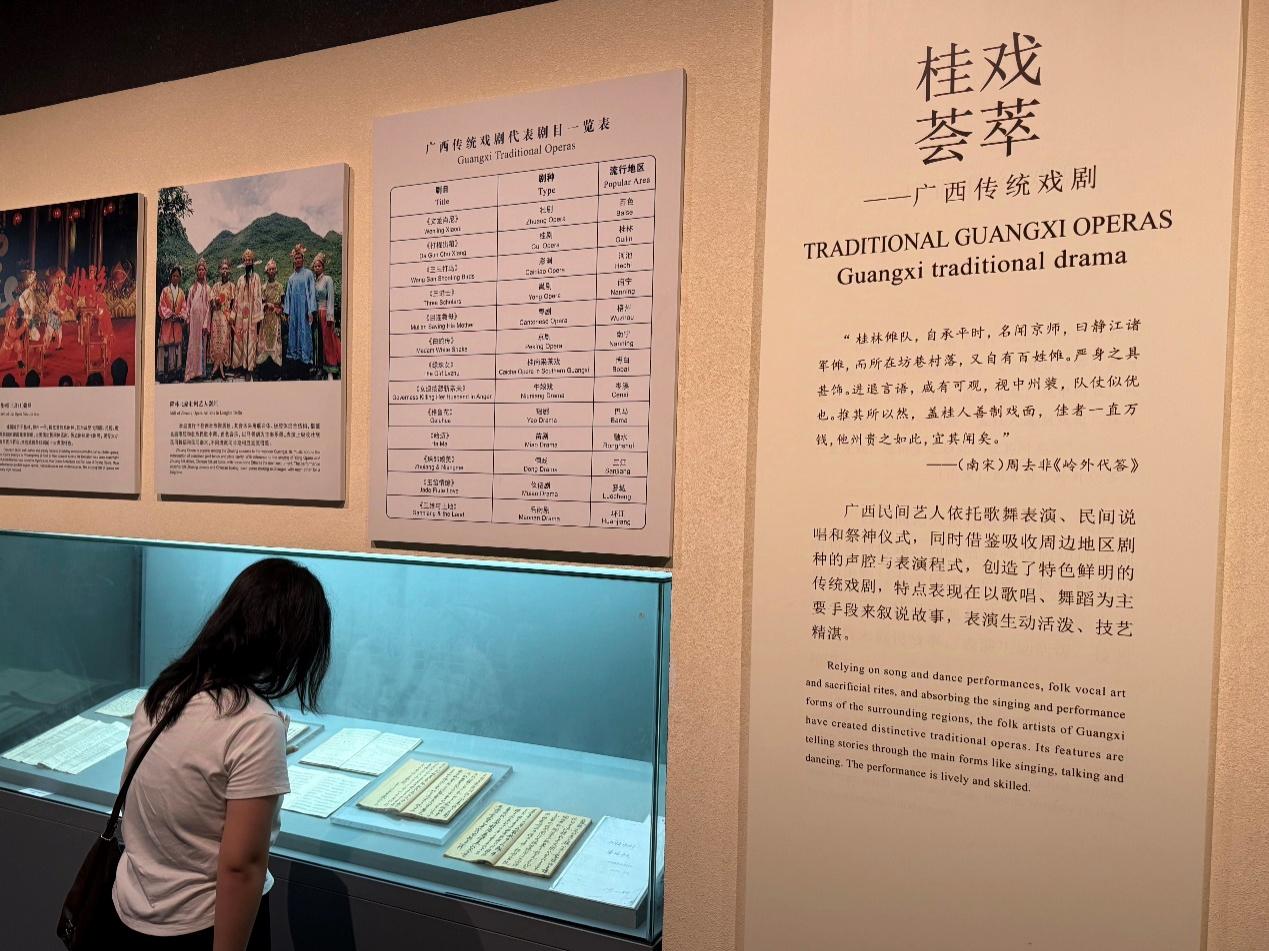

在广西民族博物馆,团队在讲解员的带领下,系统了解了桂林传统戏曲的丰富内涵。彩调融合了花鼓戏等多种剧种唱腔和壮族民间曲调,深受大众喜爱;桂剧既包含《拾玉镯》等本土题材剧目,也吸纳了《穆桂英》等中原文化经典;文场则源自江浙说唱艺术并融入少数民族音乐元素。这些戏曲形式不仅是艺术的表现,更是各民族文化交流与融合的鲜活见证。团队成员深刻体会到,戏曲的声腔与身段背后,凝结着各族人民的智慧与情感,是中华民族共同的精神财富。

随后,团队前往广西壮族自治区博物馆,亲身体验科技赋能非遗传承的创新实践。在“烽火南疆”展厅,互动电子屏生动展示了抗战时桂剧《梁红玉》等历史剧目。智能服务驿站的AR导览技术,让文物“活”起来,拉近了游客与非遗文化的距离,增强了文化传播的感染力。陶少艺馆长在交流中指出,非遗传承需在尊重民族独特性的基础上强化共同性,博物馆通过打造“行走的广西博物馆”项目、在大中小学开设“大思政课”及志愿讲解活动,推动非遗文化走进青少年群体,深化文化认同与民族团结教育。

实践团成员们纷纷表示,此次调研不仅拓宽了对非遗文化的认知,更深刻认识到青年在文化传承中的责任。未来,团队将以此次实践为契机,进一步探索非遗保护与民族团结相结合的实践路径,为弘扬中华优秀传统文化贡献青春力量。

成员参观广西民族博物馆

成员参观广西壮族自治区博物馆

成员采访广西壮族自治区博物馆馆长

团队合照

桂公网安备45030502000260号)

桂公网安备45030502000260号)